日本では年間約2,500万トンの食品が廃棄され、その中にはまだ食べられるのに捨てられてしまう食品ロス(フードロス)が500〜600万トンもあるといわれています。

そんな中、注目されているのが「フードバンク」の活動。まだ食べることができるのにさまざまな理由で廃棄されてしまう食品ロスを企業や家庭などから引き取り、必要としている施設や人へ無償で届けるという、双方の橋渡しの役割を担っています。

それでは実際に食品を寄贈するには具体的にどうすればよいのでしょうか?

千葉県内全域を対象に活動する「フードバンクちば」で伺いました。

公開 2023/03/22(最終更新 2023/12/25)

目次

食品ロス削減につながるフードドライブとは

フードバンクには、例えば安全に食べられるのに包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理由で流通に出すことができない食品が企業から寄贈されています。

フードバンクの活動目的は、捨てられてしまう食べ物がある一方で食べるものがなくて困っている人たちがいるという社会の矛盾を少しでも改善することです。

そして「フードドライブ」とは、家庭で余っている食品を集めて、地域の福祉団体や施設、フードバンクなどに寄付する活動のこと。学校や職場、イベント会場など、人の集まるところならいつでもどこでもできるボランティア活動です。

driveには「活動、運動」という意味があり、発祥のアメリカでは1960年代から盛んに行われていましたが、近年日本でも広がりを見せるようになりました。

フードドライブには、生活困窮者を支援するだけでなく、食品ロスを減らし、環境問題の改善につながるという効果も。

一般家庭でできるSDGsへの取り組みとしても関心が高まっています。

フードバンクちばに聞く、フードドライブの現状と参加方法

では、どうすればフードドライブに協力できるのでしょうか?

千葉県を中心に活動する「フードバンクちば」で、現状や注意点などを伺いました。

お話を聞いたのは…

フードドライブの現状と課題

(以下高橋さん)

「長引く不況や新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、収入が減少した家庭や生活に困っている人が増え、フードバンクへのニーズも増えています。

ただ、フードバンクちばは一市民団体であり、個別に対応するには限界があるため、現在は社会福祉協議会や中核地域生活支援センターなど、各地域の相談窓口を通した支援に注力しています。

相談窓口は、2015(平成27)年から始まった『生活困窮者自立支援制度』により、各都道府県や市町村に設けられています。

いただいた食品は、主に支援機関からの要請に基づいて、緊急性の高い個人や世帯それぞれの状況に合わせて箱詰めし、宅配便などを使って迅速にお届けします。

フードバンクちばが年に3回、独自に行っているフードドライブでは、千葉県内の100カ所以上の窓口で食品回収を行っています。

最近ではこのフードドライブ実施期間以外にも、通年で食品回収を受け付けて活用する相談窓口が少しずつ増えてきました。

支援者もフードドライブ自体の認知度向上とともに増え、食品の量は増加傾向にあり、今ではなくてはならない活動になっています。

ただ、ニーズの高い食品とそうでない食品があるので、どうしても不足しがちな食品というのはあります。

また、日々たくさんの寄贈品をいただくため、仕分けをする人手や保管場所の不足も課題となっています」

個人が食品を寄付するときのやり方と条件、注意点

フードバンクのやり方は団体などによって多少異なりますが、フードバンクちばの場合、原則寄贈者が事務所に持ち込むか配送します。

個人の方が食品を送るにあたっての手続きは特に必要なく、配送費用は寄贈者負担になります。

寄付できる食品の条件

・賞味期限が明記されている

・賞味期限が1カ月以上残っている

・常温で保存が可能である

・未開封である

・袋、箱が破損していない

お米は前年度産のもののみ受け付け、飲料水とアルコール類は受け付けていないのでご注意を。

その他、激辛ものや日本語表記のない海外食品なども提供できないため、配慮するようにしましょう。

条件などは寄付先にもよりますので、事前によくご確認ください。

特に需要の高い食品は?

「今日明日食べるものに困っている方へお送りするので、特におかず系のものの寄付をお願いしています」と高橋さん。

また、粉ミルクや離乳食など、1歳未満の乳幼児向けの食品は不足しがちだといいます。

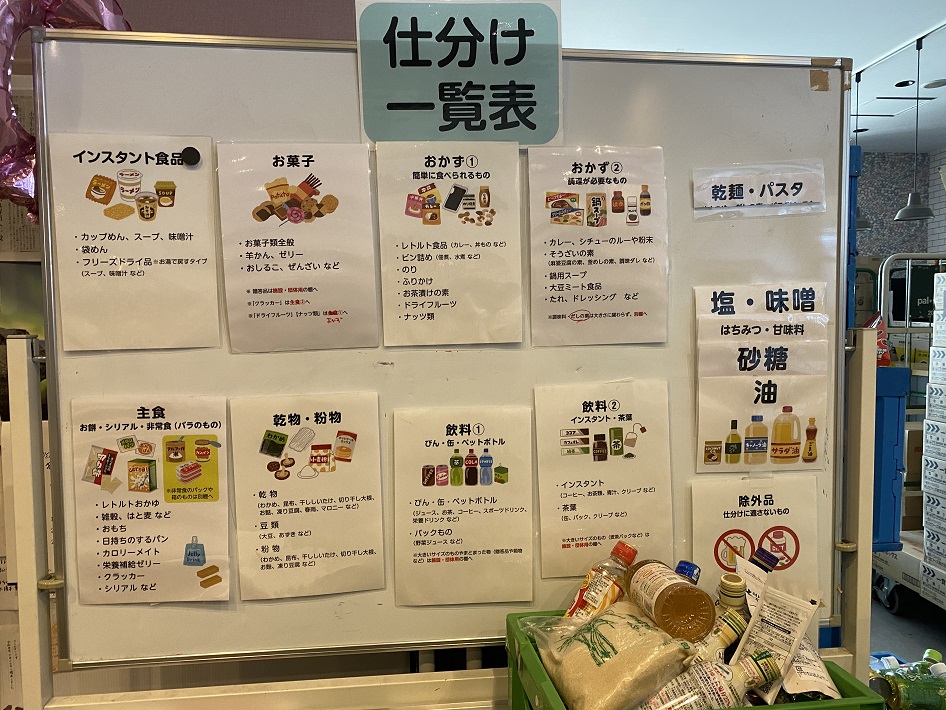

寄付の対象となる食品例

・パスタ、乾麺

・乾物(のり・豆など)

・缶詰、瓶詰

・フリーズドライ食品

・インスタント食品、レトルト食品

・ギフトパック(お歳暮、お中元など贈答品の余剰)

・調味料各種、食用油

・防災備蓄品

・ジュース、コーヒー、紅茶など、水以外の飲料

・粉ミルク、離乳食

送り先

〒260-0835

千葉県千葉市中央区川崎町60 「フードバンクちば」宛

※土日祝日着を避けてお送りください

広がる企業・店舗でのフードドライブ

フードバンクへ送る他に、商業施設などに設置されている回収ボックスに持ち込む方法もあります。

高橋さんは、「SDGsの一環で、企業の食品ロスに対する取り組みが進んでいるのは大きいです。防災備蓄品を早めに入れ替えて賞味期限を残して寄付してくださる企業さんも多いですし、寄付やフードドライブイベント実施の相談などが後を絶ちません」と話します。

「例えば、銚子丸では2021年から全92店舗に寄贈ボックスを設置し、お客さまからいただいた食品を本社に回収、仕分けをしてからフードバンクちばに届けてくださっています。

ダイエーでは各店舗と地域の団体が直接やり取りして全国的に食品を回収・活用しており、千葉市内ではグルメシティ千葉中央店の店頭に回収ボックスを置いています」と高橋さん。

その他、フードバンクちばではイトーヨーカドーとも連携。

現在、幕張店・八千代店・津田沼店・アリオ蘇我店に回収ボックスが設置されており、4店舗分をアリオ蘇我店へ集約。それを月に一度、フードバンクちばが引き取りに行っているとのこと。

ジェフユナイテッド市原・千葉でもリーグ戦にてフードドライブを実施するなど、支援の輪はさまざまな企業や団体に広がっています。

フードバンクちばとJR東日本との共催で、駅の改札前のスペースなどでステーションフードドライブを実施することも。

身近なところに回収ボックスやフードドライブのイベントがないか、意識して探してみましょう。

千葉県内の受け取り窓口情報

千葉県内の相談窓口で、食品の受け取り窓口を通年開設しているのは以下の通りです。

・野田市社会福祉協議会

住所/千葉県野田市鶴奉5-1 総合福祉会館2F

電話番号/04-7124-3939

・ユーネット(流山市くらしサポートセンター)

住所/千葉県流山市西初石3-101-21 鈴木ビル1F

電話番号/04-7197-5690

・あいネット(柏市地域生活支援センター)

住所/千葉県柏市柏5-8-12 教育福祉会館1F

電話番号/04-7165-8707

※平日10~17時

・市川市社会福祉協議会

住所/千葉県市川市東大和田1-2-10

電話番号/047-320-4001

・ワーカーズコープちば

住所/千葉県船橋市高根台6-2-20

電話番号/047-467-4920

・らいふあっぷ習志野(習志野市生活相談支援センター)

住所/千葉県習志野市津田沼5-12-12 サンロード津田沼ビル6F

電話番号/047-453-2090

・白井市社会福祉協議会

住所/千葉県白井市復1123 白井市保健福祉センター3F

電話番号/047-492-5713

・栄町社会福祉協議会

住所/千葉県印旛郡栄町安食台1-2 栄町役場2F

電話番号/0476-95-1100

・成田市社会福祉協議会

住所/千葉県成田市赤坂1-3-1 成田市保健福祉館内

電話番号/0476-27-7755

・酒々井町社会福祉協議会

住所/千葉県印旛郡酒々井町中央台4-11(酒々井町役場西庁舎1F)

電話番号/043-496-6635

・富里市社会福祉協議会

住所/千葉県富里市七栄653-2 富里市福祉センター内

電話番号/0476-92-2451

・八街市社会福祉協議会

住所/千葉県八街市八街ほ35-29 総合保健福祉センター3F

電話番号/043-443-0748

・佐倉市社会福祉協議会 企画経営室

住所/千葉県佐倉市海隣寺町87

電話番号/043-484-6197

・香取CCC(中核地域生活支援センター)

住所/千葉県香取市北3-2-13 小林ビル右室

電話番号/0478-50-1919

・東庄町社会福祉協議会

住所/千葉県香取郡東庄町石出2692-4 オーシャンプラザ内

電話番号/0478-86-4714

・長生ひなた(中核地域生活支援センター)

住所/千葉県茂原市長尾2694

電話番号/0475-22-7859

・いちはら生活相談サポートセンター

住所/千葉県市原市東国分寺台3-10-15

電話番号/0436-37-3400

・さんネット(中核地域生活支援センター)

住所/千葉県山武市津辺171-1

電話番号/0475-77-7531

・九十九里町社会福祉協議会

住所/千葉県山武郡九十九里町片貝2910九十九里町保健福祉センター内

電話番号/0475-70-3163

・君津市社会福祉協議会

住所/千葉県君津市久保3-1-1 君津市保健福祉センター「ふれあい館」3F

電話番号/0439-57-2250

「もったいない」を誰かのために

家庭で眠っている食品を無駄にせず、必要としている人のもとへ届けることができるフードドライブ。

その活動は寄付やボランティアに支えられています。

「ありがたいことに食料は十分集まるようになってきているので、今後の活動継続のためには財政的なご支援も必要です」と高橋さん。

フードバンクちばには、個人や法人・団体が「サポート会員」となって活動を支える方法もあります。

決して人ごとではない食品ロスと貧困問題。一人一人が自分にできることを探して行動に移すことが大切です。

取材協力:フードバンクちば

住所/千葉県千葉市中央区川崎町60

電話番号/043-301-4025

FAX/043-301-4026

メール/fbchiba@jigyoudan.com

HP/https://foodbank-chiba.com/

ブログ/http://fbchiba.ko-me.com/

0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)