コロナ禍のさまざまな規制が緩和され、街に人出が多くなりました。

春は新入生や通勤・通学に自転車を利用する人が増えるのに伴い、自転車事故や盗難被害も多発する季節です。

自転車利用の正しいマナーや注意事項を守って交通事故をなくし、大切な自転車のための盗難防止対策も今一度見直して、安心・安全なサイクルライフ(自転車生活)を送りましょう。

※埼玉県警察本部監修

公開 2023/04/21(最終更新 2023/04/19)

目次

「自転車安全利用五則」が変わりました

2022年11月1日から「自転車安全利用五則」が変わりました。

これまでの五則は、

(1)自転車は車道が原則。歩道は例外

(2)車道は左側を通行

(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

(4)安全ルールを守る

(5)子どもはヘルメットを着用

でした。

すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化などを内容とする改正道路交通法が公布されたことを機会に、次のように「五則」が定められました。

1.車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

自転車は「車両」であることを自覚して

自転車利用者の多くの人に欠けているのは「自転車はクルマと同じ『車両』である」という認識です。

道路交通法で自転車は車両であると定められています。車両は「車道」を走るのが原則です。

「自転車安全利用五則」を正しく理解し、交通ルールを守りましょう。

自転車運転時は大人も必ずヘルメットを

2023(令和5)年4月1日から、道路交通法改正を機に「自転車安全利用五則」が改定されました。

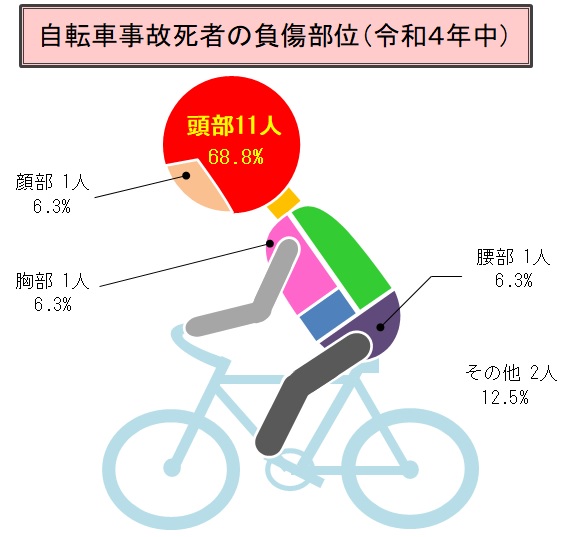

中でも「自転車に乗る時は、子どもも大人も、ヘルメットの着用が努力義務(罰則はなし)」とされる項目は、自転車事故で頭部を受傷するケースが多いことから、被害軽減を期待するために改定されました。

埼玉県内の自転車事故で亡くなった人の半数以上が頭部に致命傷を負っています。

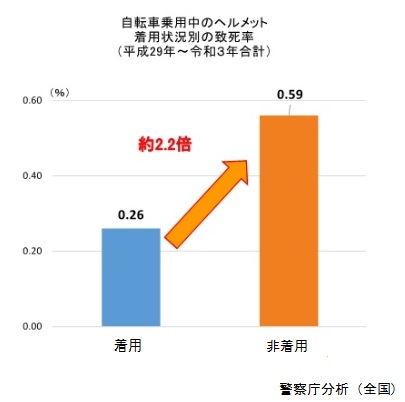

上の図のように頭部を負傷して死亡した人は68.8%、乗車用ヘルメット未着用時の致死率は着用時に比べて約2.2倍高いことが分かっています。

万が一の交通事故の時に被害を軽減できるのは、乗車用ヘルメットです。

そのため、これまで子どもへの着用が重視されてきた乗車用ヘルメットを、大人も必ず着用するよう、努力義務化されたのです。

そして、せっかくの乗車用ヘルメットも正しく着用しなければ効果が発揮されません。

頭のサイズに合ったものを選び、顎ひもをしっかりと締めましょう。

5校が自転車ヘルメット着用モデル校に

埼玉県警では特に高校生の自転車事故が多いことから、県立高校など5校を「自転車ヘルメット着用モデル校」に委嘱し、生徒たちの着用意識を高め、地域での着用率を上げる取り組みを強化しています。

3月には埼玉県立三郷高等学校(上田誠治校長)でも、自転車安全運転講習会と委嘱式が行われました。

生徒たちは新学期からの通学に、日々の生活に、ヘルメット着用を守ろうと誓っていました。

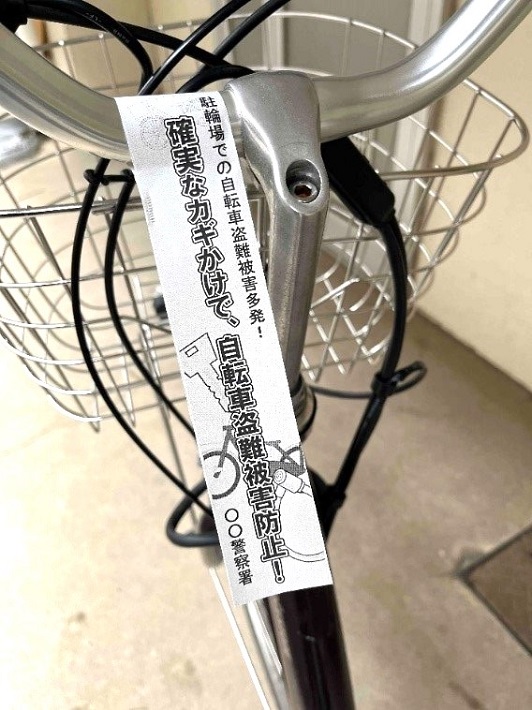

急増する自転車盗難に遭わないために

自転車の盗難事件が急増しています。

埼玉県内では2023(令和5)年2月末時点で、警察に届けがあった件数は1729件でした。

前年の同時点では1134件でしたので595件、実に52.5%も増加しています。

自転車盗難に遭わない防犯対策で一番効果的な方法は、確実に鍵をかけることです。

鍵をかけていない自転車の被害が6割を占めています。

初めから付いている鍵に加え、ワイヤーロックで二重に施錠することで防犯効果がアップすることは言うまでもありません。

さらにワイヤーロックを固定物に連結しておくと、より盗まれにくくなります。

自宅の敷地内や短時間の駐輪であっても、自転車から離れる時は必ず鍵をかけましょう。

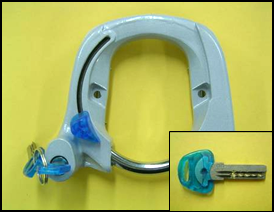

一般的な鍵は次の2種類です。

「プレスキー」は鍵を押し込むだけで簡単に開けることができます。

「ディンプルキー」は鍵の構造が複雑である上、鍵を差し込んでから回さないと開けることができない仕組みになっています。

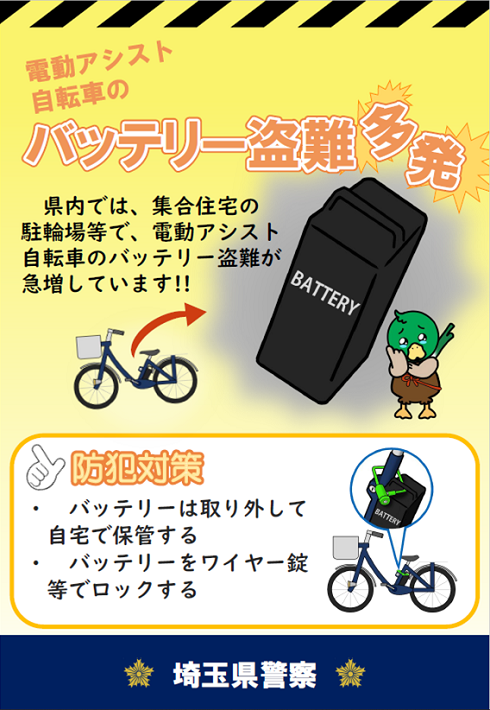

電動アシスト自転車のバッテリー盗難も

県内では、集合住宅の駐輪場などで電動アシスト自転車のバッテリー盗難も急増しています。

バッテリーは取り外して自宅で保管を。

また、バッテリーをワイヤー鍵などでロックしておくと防犯対策に効果的です。

自転車盗難の被害に遭った時、なるべく早く発見できるように自転車販売店で「防犯登録」をしておきましょう。

また自転車に乗っていて万が一、他人にけがをさせてしまった時のために、「自転車保険」の加入が義務付けられています。必ず加入しましょう。(取材・執筆/ひのき)

埼玉県警察ホームページ

https://www.police.pref.saitama.lg.jp/index.html