匠の技が息づく千葉県が誇る伝統的工芸品。

そのうち、経済産業大臣の指定を受けた国の伝統的工芸品である「房州うちわ」と「千葉工匠具」の職人に、ものづくりに対する思いをお聞きしました。

作り手の思いが詰まった品は贈り物にも最適です。

公開 2023/11/29(最終更新 2023/11/28)

目次

職人の技巧が生み出す繊細な美しさ「房州うちわ」

竹の産地から「房州うちわ」の産地へ

関東でうちわ作りが始まったのは江戸時代の頃。暑さをしのぐために扇いで涼をとったり、炊事や虫よけ、ファッションアイテムとして庶民の間で広がっていきました。そんなうちわの生産を支えていたのが、後に「房州うちわ」の産地となる房州(房総半島の南部)です。

房州は、うちわの材料となる竹の産地として江戸へ出荷していました。 明治10年には、那古町(現在の館山市那古)でうちわの生産がスタート。その後、震災や戦争により、江戸のうちわ職人や問屋の多くが房州に移り住んだことをきっかけに、うちわの産地として発展。そして房州で作られるうちわ「房州うちわ」の生産は拡大していきました。

今では、京都の「京うちわ」、香川の「丸亀うちわ」と並ぶ、日本3大うちわの1つで、千葉県が誇る伝統工芸品です。

21の職人技がつまった至極の1本

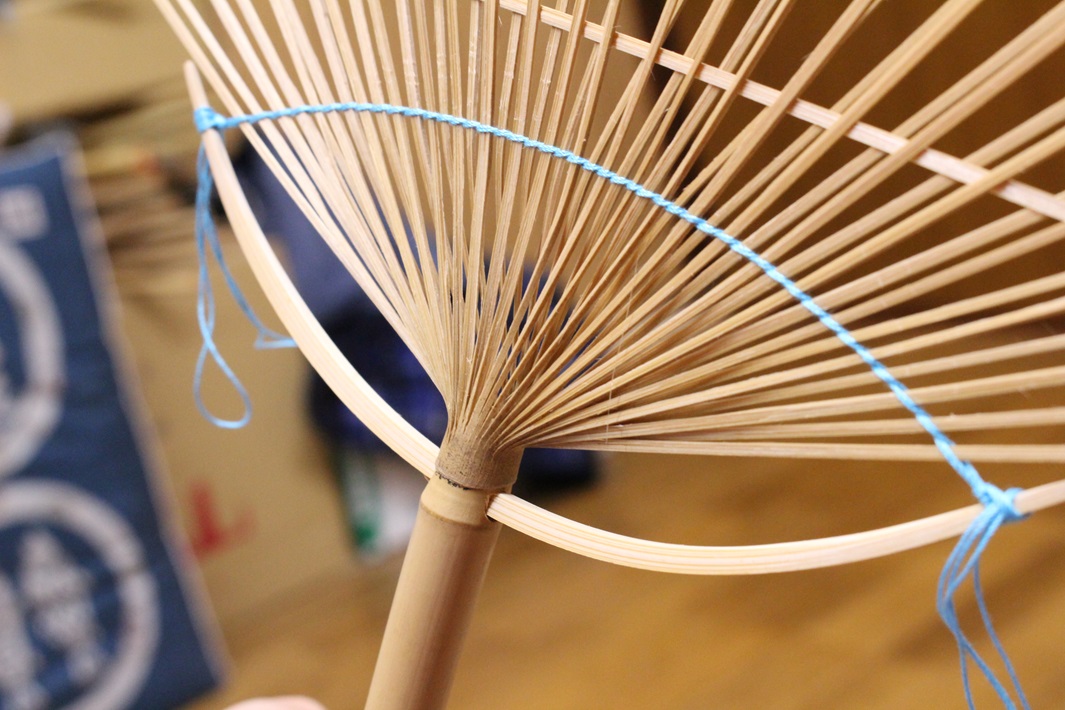

房州産の女竹を使用して作られる「房州うちわ」は、丸柄の持ち手と繊細で美しい窓が特徴で、21の工程を職人がすべて手作業で行います。工程ごとに担当の職人がおり、分業によって作られる1本には、熟練の職人たちの技巧がつまっています。

現在は、職人が減ってしまったため分業は難しく、1本のうちわを仕上げることができるのは数人程度。40年以上のキャリアを持つ「うちわの太田屋」4代目・太田美津江さんはその一人です。

伝統を守りながら技術と魅力を後世に伝える

「うちわの太田屋」は、東京の谷中で江戸うちわの製造を行っていました。戦争により、1949年に2代目、美津江さんの祖母が房州に移り住んだことを機に、房州でのうちわ製造が始まり、現在は4代目の美津江さんが「房州うちわ」の伝統を守りながら、技術と魅力を後世に伝えています。

美津江さんがうちわ作りを始めたのは20代、3代目である父親の手伝いから始まりました。「素人ながらにできる仕事はいくつかあるんですよね。例えば、竹を磨いて洗って干したり、竹に穴を開けたり、揉んだり。父と母がやるには大変な仕事を私がやっていました」。

父親の仕事が忙しくなるにつれて、美津江さんが担う仕事も増えていき、徐々に手伝いから作り手へ。

「継ぐという気持ちは最初は全くありませんでした」と言う美津江さん。後を継ごうと思ったのは30代、10年以上経ってから。

「千葉県から、県指定の伝統工芸品の看板を頂いて、それを見た時に、もしかしてここの後を継ぐのかもしれないって、そこで初めて思いましたね」。

父親は厳しい人だったが、うちわ作りに関しては、ああしろこうしろと言われたことはなったと言います。「手取り足取り教えてもらうのではなく、父の仕事を側で見て覚えていきました。それで分からないことがあれば聞いて教えてもらっていましたね」。

父親から伝統技術を受け継ぎ、2009年には房州うちわで第一号となる伝統工芸士に認定。房州うちわの職人として歩みを進めてきました。今も年間で5、6千本ほど製作する現役バリバリの職人です。

2014年から始まった後継者の育成

しかし、年々「房州うちわ」を作る職人は減っており、伝統的な技術や技法を絶やさないためにも後継者の育成は重要です。そこで、美津江さんが代表を務める「房州うちわ振興協議会」は、「房州うちわ従事者入門講座」を2014年から開始。毎年8人の受講生に、5回に分けて房州うちわの製造工程を職人が直接教えています。

「今年の受講生で一番若かったのは24歳かな。上は68歳と年齢はさまざまですが、みなさん房州うちわに触れてみたい、伝統を守っていきたいという思いを持った方が多いですね」。

受講者は山から竹を切り出す所から始まり、厳選した15の工程をこの5回で学んでいきます。「昔は分業で作っていましたが、この講座では一人の人が作れるように一通りの工程を覚えてもらうようにしています。そうすることで、誰かが倒れて作れなくなったとしても、他の人が残っていれば作り続けられるからです。ですので、一通り自分でできるようになるまで続けて欲しいです」。

技術を継承しつつ「新しい風」にも期待しているそうで、「若い方の柔軟な発想はすごく良い刺激になっています。そういった感性を取り入れて新しいものが今後生まれるといいですね」と笑顔で話します。

最後に、「房州うちわの魅力とは?」と聞いてみると「それはお客様が決めるもの。使う方がどう感じるかだと思います」。

およそ100年、南房総で育まれ・受け継がれてきた「房州うちわ」。職人の丁寧な手仕事が作り出す至極の一本、その魅力をぜひ手に取って感じてほしいです。

うちわの太田屋

住所/千葉県南房総市富浦町多田良1193

電話番号/0470-33-2792

ホームページ/http://ota-ya.net/

房州うちわの販売、うちわの体験教室も有(要予約)

房州うちわ振興協議会

ホームページ/https://www.bosyu-uchiwa.com/

鍛冶職人の魂が宿る仕事道具「千葉工匠具」

千葉県内の各所で、伝統的な手法を守りながら鍛冶職人によってほぼ手作業で作られる包丁やハサミ、鍬(くわ)などを総称して「千葉工匠具」と呼びます。2017(平成29)年に県内では房州うちわに続いて二つ目となる、国の伝統的工芸品にも選定されました。

砂鉄の産地だった房総半島では古くから製鉄や鍛冶仕事が行われ、優れた鍛冶職人が多くいました。さらに江戸時代に徳川家康の命で、利根川河川工事や印旛沼の干拓といった大きな工事が行われたことで、大工や大工の仕事道具を作る職人が増加。

また、酪農発祥の地としても知られる千葉県では、江戸時代に安房の嶺岡一帯(現在の南房総市大井)で乳製品の製造がスタート。畜産業で使う道具として上質な鎌や包丁が求められたことも工匠具発展の一因と考えられています。

明治時代以降の断髪令や西洋化による理容バサミや洋包丁などの需要拡大も追い風となり、産地として成熟していきました。

関東牛刀を手掛ける五香刃物製作所(柏市)

「千葉工匠具」の特徴は、分業ではなく一人の職人が最初から最後まで一貫して製造すること。ハサミならハサミ職人、包丁なら包丁職人と専門の職人らが、高い技術を持って各工房で製作に取り組んでいます。

その「千葉工匠具」を手掛ける工房の一つが柏市にある五香刃物製作所です。工房を切り盛りする八間川(やまかわ)義人さんは関東牛刀の職人。関東牛刀とは、鋼を用いて作られる切れ味の優れた包丁のことです。

お父様に当たる憲彦さんは、千葉県打刃物連絡会の会長を務めています。

もともと刃物の卸問屋を営んでいたこともあり、「日本各地に残る素晴らしい職人たちの仕事を広く知ってもらいたい」という思いから展示室も併設。

ここには、千葉工匠具だけでなく北は北海道、南は九州まで全国から上質な刃物が集まっています。

もちろん五香刃物製作所で作られた関東牛刀ブランド「光月(こうげつ)作牛刀」を手に取ることもできます。

ひとくちに牛刀といっても、素材や大きさにより価格はさまざま。例えば、「白紙(しろがみ)」は純度が高く最高品質とうたわれる鋼。それだけに扱いも難しく、加工には高い技術が必要となります。

「光月作刃物」は、プロの料理人はもちろん一般の家庭からもニーズは多く、「八間川さんの包丁じゃないと」と指名買いする人も多いそうです。

「10人中10人が『良い』と言うかというと、そうではないかもしれません。それでも8人の方に喜んでもらえる商品を…という思いで取り組んでいます。切れ味の好み、手に合う感覚などは人それぞれ。うちの商品を愛用くださる方から『これまで使ってきたものと全く違う』という嬉しい言葉も頂けています」と八間川さん。

「光月作刃物」をはじめとする多くの「千葉工匠具」は、型を使わずに鋼をたたいて形を作る「総火造り」。

プレス機を用いて大量生産された品には低コストで品質が均一などのメリットはありますが、職人の手によって1点1点丁寧に作られる「千葉工匠具」のクオリティーの高さは、手仕事ならではの魅力といえます。

理容バサミを例に挙げると、重要な工程の一つにハサミの刃と刃を合わせる「刃合わせ」があります。ここに関わる人が熟練の職人かそうでないかで握り心地や使い勝手が全く違うのだそう。勘所を押さえた作業によって、毎日理容バサミを使う美容師・理容師の人にも長く愛用してもらえる仕上がりになるとのことです。

優れた職人の技術を次世代につなぐために

八間川さんにこの世界に入ったきっかけを尋ねると、「家業を手伝っているうちになんとなく…」と少し意外な答えが。

前述の通り、刃物の卸問屋をしていた同社。千葉県に残る優れた鍛冶職人の技術を絶やしてはいけないと、柏市在住の関東牛刀職人・関守永(せきもりえい)さんを招き、30年以上前に現在の場所に工房を構えました。

八間川さんが「親方」と呼ぶ関守永さん。親方の仕事を手伝ううちに職人としての技術を習得していったと振り返ります。

「営業もしていましたが職人の仕事を理解してもらえないこともしばしば。でも、営業先から帰って工房で黙々と作業する親方の背中を見たら、この技術を残すにはうちがやるしかないと思えたんです」。

五香刃物製作所の関東牛刀は、2006(平成18)年に千葉県指定伝統的工芸品に認定されました。

その後、国の指定伝統的工芸品への申請のため、八間川さんのお父様の憲彦さんが中心となって県内の工房に声をかけ、千葉県打刃物連絡会を立ち上げます。

煩雑な資料作成に頭を悩ませましたが、鍛冶の分野に長けた学芸員に協力してもらい無事に申請。多くの人の尽力もあって、晴れて国の指定伝統的工芸品に選定されました。

「職人」と聞くと閉鎖的で気難しい印象もありますが、同連絡会の鍛冶職人はオープンな人が多く、ざっくばらんに情報交換などを行っているそうです。

「各工房で独自の技術を持っているので、お互いに情報交換することで新たな気づきもたくさんあります。勉強会などにも積極的ですよ」。

課題は職人の育成。

「昔と今とでは労働環境も仕事に対する価値観も変わってきています。もちろん守り続けなければいけないことはありますが、単純に昔ながらのやり方を押し通すのではなく、次世代への指導方法は柔軟に変えていく必要があります」と語るように、工程を教える際には理屈も合わせて伝えるなど、八間川さんなりに試行錯誤しながら次世代を育てています。

また、一般の人に向けて包丁づくりのワークショップも実施。職人の仕事を体験できる機会を多くの人に提供しています。

魂を込めて1丁1丁に向き合う

鋼から作られる牛刀は30もの工程を経て完成。細かい作業を含めると40にも及ぶ大変な作業です。

工程を覚えるのに3年、売り物が作れるようになるまで5年、さらに自分が納得するものが作れるようになるまで10年はかかると八間川さんは言います。

「親方は優しい方だったので怒られるということはなかったのですが、その代わり『見て盗め』という教え方でした。質問をしても『そこはピーと伸ばして』『グッと押して』など擬音を使った指導が多くて。10年経った頃にようやく『こういうことだったのか』と自分の中でさまざまな作業がつながるようになりました」。

作業の流れで1日に行う工程は異なりますが、だいたいならすと1日に作れるのは3丁程度。

「大事なお金を自分の作った包丁に払ってもらうのだから、どの1丁も手を抜けません」と話す八間川さんは、自身が30年間やってきたことや身に付けた技術の全てを目の前にある牛刀に注ぎます。

全身全霊を込めて磨き上げた1丁だからこそ、手に取った人にとって代えがたい逸品となるのでしょう。

そんな八間川さんが何より大切にしているのは楽しんで作ること。

「楽しんで作ったものはきっと楽しく使ってもらえる。それがおいしい料理を囲む幸せな時間につながる。そんな光景を想像しながら作業に向き合っています」と教えてくれました。

五香刃物製作所

住所/千葉県柏市藤ヶ谷369-10

電話番号/04-7193-0271

ホームページ/https://gokouhamono.com/

千葉県打刃物連絡会

ホームページ/https://chibakaji.jimdofree.com/