予期せぬ大病は人生にダメージを与え、健康寿命に大きな影響を与えます。検査に行くは一時の勇気、行かぬは一生の損? 予防医療の今を知り、未来の健康を守りましょう。

教えてくれたのは…

公開 2024/05/22(最終更新 2024/05/20)

病気の発生と重症化を防ぐ「予防医療」

「予防医療」には、健康維持のための一次予防と、病気の初期や直前で発見し軽度で食い止める二次予防があります。

一次予防の鍵となるのは生活習慣。

特に「正しい食生活」「禁煙」「運動」の3つが重要です。

とはいえ良好な生活習慣を送っていれば安心というわけではありません。

加齢とともに発病リスクは高まる上、がんの発生原因についていえば、菌やウイルスによる感染もかなりの割合を占めています。

そのために必要なのが二次予防で、自治体や会社で行う健康診断や人間ドックがこれに当たります。

一次予防の基本

ウオーキングには大腸がん抑制効果があるといわれ、飲酒は食道がん他複数のがんリスクを高めると報告されています (参考:国立がん研究センター がんのリスク・予防要因 評価一覧)

検診未経験の人はまず自治体の健診から

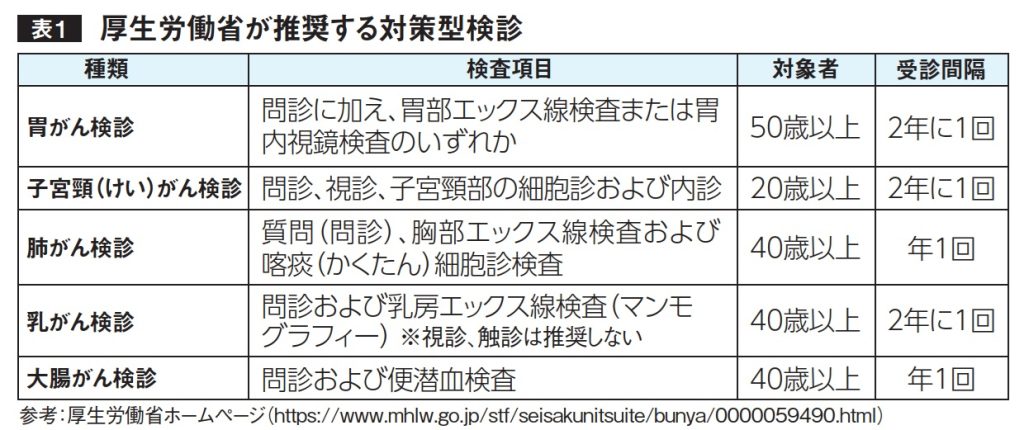

自治体で行われる健康診断は「対策型検診」と呼ばれるもの。

これは各検査の有効性や長所・短所をち密に研究した上で国が慎重に定めた内容(表1)なので、まずはこれを受診することが基本中の基本です。

「年1回」とされている検査は、毎年受けるのが大原則です。

一方、個人の状況や希望によって項目が選べる人間ドックなどは「任意型検診」と呼ばれます。

公的補助のある対策型検診に比べ費用はかかりますが、肝炎ウイルス検査やピロリ菌検査などは、がん予防に力を発揮します。

検診は健康寿命を延ばす上で必要不可欠ですが、検査によっては体に負荷がかかるものも少なくありません。

何が何でも検査…ではなくバランス良く選択することも大切です。

項目を自由に選べる任意型検診は、効果と負担の両面を理解した上で、必要な項目を受けるようにしましょう。

高齢者に人間ドックは不要?

かつて人間ドック受診の対象年齢は69歳までとされていました。

しかし、高齢になるほどがんにかかりやすくなるため、検査に耐え得る体力があり元気な高齢者は、受診してもよいと考えられるようになりました。

24895527.jpg)

がんは遺伝する?

実は、乳がんや大腸がんなど一部のがんを除き、ほとんどのがんは遺伝しません。

問診で家族の既往歴を聞かれるのは、家族間で生活習慣が似ていることが多いため。

がんになりやすさの要因として、生活習慣の影響は大きいと考えられます。

24895527-1.jpg)