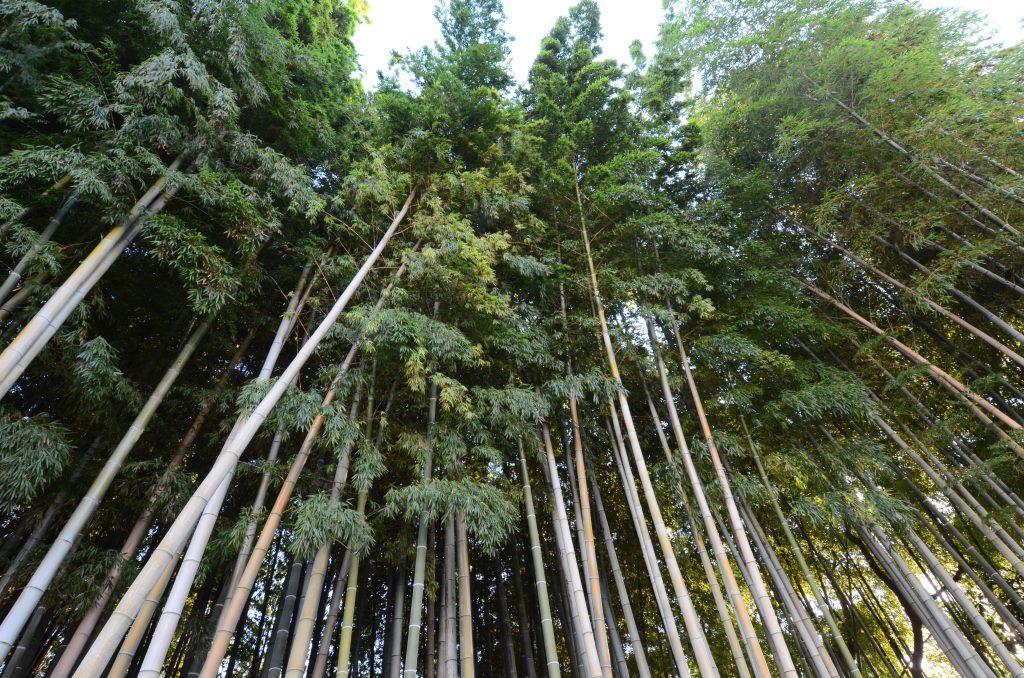

不知八幡森(しらずやわたのもり)、通称 八幡の藪知らずは、葛飾八幡宮の御社宝の一つで「入ってはならない所」として広く市民に知られており、国指定保安林です。

JR本八幡駅そばの国道14号沿いにあり、斜め向かいは市川市役所新庁舎。

藪知らずを示す石碑が安政4(1857)年に建立されています。

公開 2020/12/24(最終更新 2022/03/09)

ショー

市川・船橋担当。主に市内の歴史、民話、建造物、イベント等の情報発信。個人的には1980年代より、東京・昭和初期の面影を撮影中。1989年銀座ニコンサロンで個展「都市観察―木造3階建てのまわりでは」、2010年オリンパスギャラリーで「トーキョー・人模様」

記事一覧へ「入ってはならぬ」 幾つもの理由と歴史

市川市教育委員会の現地案内板には、江戸時代の書物に禁足地(入ってはならない場所)としてたびたび紹介され、全国的に知られていたと説明があります。

禁足地である理由は、最初に八幡宮を勧請した旧地だから、八幡宮の放生池の跡地だからなど諸説あります。

「万治年間(1658-61)、水戸光圀(水戸黄門)が藪に入り神の怒りに触れた」という話は、後に錦絵(葛飾八幡宮蔵)となって広まりました。

『市川のむかし話』に登場する藪知らず

水戸光圀の逸話は市川民話の会が採話、編集した『市川のむかし話』にも掲載されています。

同書によれば、八幡に立ち寄った光圀は「八幡の森には妖怪がおり、入るとたたりがある」と里人が話すのを聞き、確かめるために一人で森に入りました。

途端にただならぬ雰囲気が立ち込め、妖怪たちに取り囲まれます。

続いて現れた白髪の老人が、過去この地で起こった出来事を語り、禁を破って森に立ち入った光圀を叱りました。

そして、あらためて里人らに戒めを破らぬよう伝えよ、と告げて姿を消したといいます。

他にも藪知らずを舞台にした話が4話収められています。

幾つかの民話に登場する藪知らずの前では、風に揺れるササの音にまじって昔話の登場人物の声が聞こえてきそうです。

※参考文献/『市川のむかし話』〔改訂新版〕、『続・市川のむかし話』(市川民話の会発行)

0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)