【2021年】夜空を見上げると面白い事がいっぱい

2021年は月食の当り年!

日本全国で楽しめる月食が2回もあります。

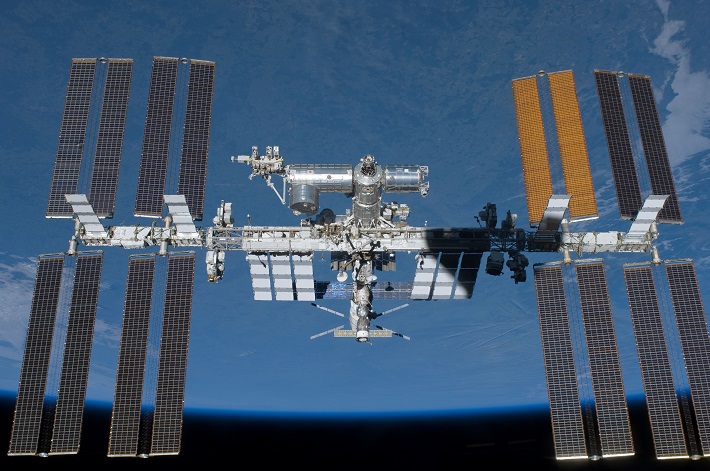

夜空を見上げれば、太陽系の惑星が見えたり、野口さんが滞在する国際宇宙ステーションが見えるかもしれません。

取材協力/白井市文化センター・プラネタリウム

▲2020年11月19日野口さん搭乗のISS 提供:白井市文化センター・プラネタリウム

公開 2021/01/07(最終更新 2021/01/12)

5月 26 日と 11 月 19 日 に月食!

▲2018年1月31日の皆既月食の赤銅色の月 撮影:柿沼史規

今年の1回目の月食、5月26日は皆既月食で、年内で一番大きく見える満月が、すっぽりと地球の影に入り赤銅色に染まります。

2回目の11月19日も、ほぼ皆既月食に近い月食なので、好天に恵まれれば、今年は2回、赤銅色の月が楽しめます。

今後、1年に2回以上の月食が日本全国で見られる年は、2029年までありません。

今年の月食は2回とも、日没の頃の見やすい生活時間帯に、少し欠け始めた姿の月が昇ってきます!

全国で見られる現象なので、離れて暮らす家族や友人たちとも一緒に眺めて楽しめそうです。

便利なアプリで宇宙がさらに楽しめる

一番近い星でも太陽系から光の速さで何と4年以上かかる恒星。

それに比べて、太陽の周りを回る惑星は、光の速さで太陽から金星までは6分。

地球は8分、木星は40分という近距離にいます。なので、自らは光らずに太陽光を反射し光るだけですが、惑星は明るく目立ちます。

特に金星や木星などは、マイナス1・5等星のシリウスよりも明るく見えます。

ただ、惑星は星座の中を惑(まど)うかのように動くので、四季の星座図には描かれないため、これまで多くの人が惑星と親しむ機会を持てずにきました。

それを大きく変えたのが、GPS機能付きのスマートフォンの普及です。

今や「星座表」などのアプリで、見上げた空にいる惑星の名が、星の名と共に簡単に分かる時代になりました!

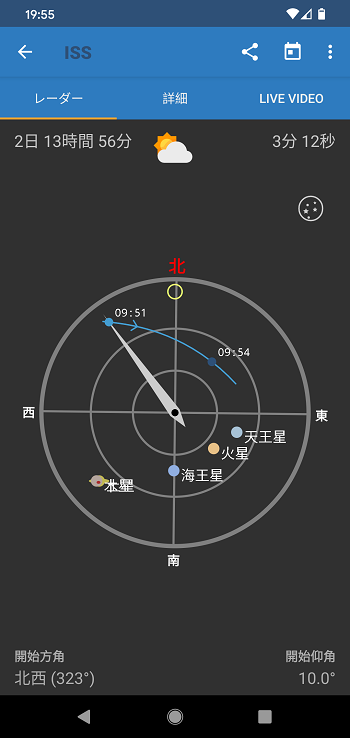

さらに、国際宇宙ステーションも、無料アプリ「ISSディテクター」「Heavens above」などで簡単に見つけられるようになりました。

▲方位を合わせたら、スマホを空にかざしてみよう! 提供:ISSディテクター

予告画面には、惑星の位置も書いてあります。

▲空にかざすとこのような画面に切り替って、ISSがどんな惑星や星座のそばを通るか確認できる 提供:ISSディテクター

事前にISSの通過の様子を調べ、空をゆっくりと横切るISSの姿と惑星を、自分の目で楽しんでみよう。

▲国際宇宙ステーション(ISS) 提供:JAXA/NASA

ISSからの地球映像も搭乗中の野口飛行士のツイッターで見られます。

JAXAのサイトには、2008年以来となる宇宙飛行士募集がこの秋に本格化する事なども書かれていました。

宇宙との距離が、今年はぐっと縮まって感じられそうです。

取材執筆/F