こんにちは、歴史好きの大学生、明里(あけさと)です。皆さんは、豆腐はどこで買いますか?街の小さな豆腐店は、時代の変化とともに店舗数が激減しています。そんな中、千葉県船橋市薬円台で営業を続ける「田中豆腐店」は、「薬円台(薬園台)」の地名とも関わりが深い老舗豆腐店です。薬円台の歴史を今に伝える、貴重な豆腐店を取材しました。

公開 2021/05/21(最終更新 2023/12/26)

明里

女子大生。レトロな商店街や遊廓史などに興味があり、千葉県を中心に日々各地を探索しています。ブログ「Deepランド」で地域の小さな歴史や建物などを紹介中。https://deepland.blog/

記事一覧へかつて薬草園があった「薬園台」の歴史

田中豆腐店の歴史は、江戸時代、徳川吉宗の時代にまでさかのぼります。

店の軒先テントの横には、「桐山」という屋号が残されています。

これは、「薬円台」という地名の由来である薬草園を設立した、桐山太右衛門に関係しています。薬円台は、1973(昭和48)年の住居表示実施まで「薬園台」と表記されており、文字通り朝鮮人参などの漢方薬を栽培する薬草園が設けられた場所でした。有益な薬草の発見により医学を進歩させたいと考えていた江戸幕府将軍・徳川吉宗の命令により全国各地に試作地が開設され、現在の薬円台の地にも「滝台野薬園(下総薬園)」を開設。その開設に関わったのが、幕府御医師並の丹羽正伯(にわしょうはく)と、日本橋の薬種商人の桐山太右衛門でした。

当時はこの地域一体を「正伯新田」と呼ぶこともあったらしく、現在も、薬円台公民館近くの公園「正伯公園」に名残が見られます。

薬園台を開拓し、この地で亡くなった桐山太右衛門。その「桐山」の屋号を田中豆腐店が使用している訳は、桐山家に子どもがいなかったとき、田中家から養子をとったためでした。薬草の栽培に尽力した桐山太右衛門と薬園台の歴史を、現在も語り継いでいるのが田中豆腐店なのです。

明治時代になると、習志野原(現在の陸上自衛隊習志野演習場から高根台周辺)が陸軍の演習場となりました。演習を観覧していた明治天皇が、陸軍少将・篠原国幹の目覚ましい指揮に感銘し、「篠原に習え」と言ったことから「習志野原」と命名されたという逸話が残されていますが、田中豆腐店にも明治天皇の御筆の複製が展示されています。

軍人が多く集まるようになってから成田街道沿いには商店が並び、とてもにぎわったそうです。生活に必要なものが一通りそろっていたので、年の暮れになると多くの人が薬園台に買い物に訪れていたほどでした。中には陸軍に卸すお店もあり、「田中豆腐店」「三山肉店」「仁平林商事(米屋)」は当時から今も残る老舗店です。他にも軍関係の靴屋、魚屋、八百屋、和菓子屋、寿司屋、銭湯などがありましたが、現在は個人商店が少なくなり、商店街としての面影はなくなってきています。そのため、近くに住んでいても薬円台の歴史を知っている方は少ないのではないでしょうか?江戸幕府の薬草園から陸軍に関する街として栄えた薬円台の歴史は、とても興味深いものでした。

4代続く田中豆腐店の歴史と今

実は、「田中豆腐店」が豆腐屋になったのは明治時代になってから。それまでは漢方薬の薬剤師だったそうです。

昔は陸軍に豆腐を納めており、豆腐以外にも塩、酒、雑貨など幅広く扱っていました。現在の店舗は、60年近く前に建てられたもの。かつては隣に草葺屋根の建物が残っていたそうですが取り壊しになり、店舗だけが昭和の面影を残しています。

現在お店を守るのは4代目の田中信雄さん(80歳 ※取材当時)。2人の弟と3兄弟でほぼ毎日豆腐を作り、販売しています。「今は昔ほど忙しくなくなった」と田中さん。昔は個人商店が多かったため、多くの店舗に納めていましたが、今は主に昔からの付き合いがあるお店に卸しています。

習志野駅前の「ワタナベストアー」、津田沼PARCOの地下にある「わくわく広場」、現在も営業している個人商店数軒、保育園、介護施設などが取引先です。近くの老舗寿司屋「玉寿司」では、いなりずしに田中豆腐店の油揚げが使われています。

田中さんは「豆腐屋はどんどん数が減っていくだけで増えることはない」「閉店するのは後継者不足だけでなく、豆腐屋に続けるだけの魅力がなくなってしまったのではないか」と寂しそうに語っていました。スーパーやコンビニで何でも簡単に手に入る時代。今まで安ければ何でも良いと思って豆腐を買っていた私にはとても刺さる言葉でした。

「そろそろ終わりになってきたんじゃないかな。うちも閉店する時期が来るんじゃないかな、体もついていかないよ」田中豆腐店も若い後継者がいるわけではありません。重労働である豆腐屋を続けるには、計り知れない大変さがあるのでしょう。

豆腐屋の1日「時間がかかるからこそおいしい」

豆腐屋の1日はとても早い。朝は4時から作業を開始します。昔は量が多かったため、もっと早かったそうです。

豆腐ができるまでには2時間以上かかります。大豆を煮て、豆乳とおからに分離、凝固剤を入れて固め、固まったら水で冷やして…1釜で140丁の豆腐が作れます。

手順は明治時代から変わらず。昔から受け継がれてきた味をいただくことができます。

こだわりは、兵庫県の「赤穂化成株式会社」から取り寄せている「にがり」。

赤穂の塩から取れるにがりを豆腐の凝固剤として使っています。固まるまでの時間はかかりますが、塩が入っていて風味があり、いくらか甘さを感じる豆腐ができあがります。現在は短時間で固まる硫酸カルシウムを使うお店が多くなっているため、「100軒あったら5軒ほどの割合でしか、このにがりの手法を採っていないのでは」と田中さんは言います。

大変なことは、大豆を煮る時間の調整だそうです。夏は大豆の浸漬時間が短いなど、気温によっても煮る時間が変わってきます。油揚げはさらに調節が難しく、煮る時間が少しでも違うだけで味が変わってしまいます。

そのため、豆腐より油揚げの方が作るのが難しいのだとか。

豆腐や油揚げの作り方を初めて知った私は、手作業の大変さに驚きました。

がんもどきは、豆腐が固まり次第、夕方から作り始めます。

「時間がかかるからこそ、おいしい」

田中さんの言葉通り、一つ一つ手間がかかっていることを知って食べるお豆腐は、いつもよりもおいしく感じました。

優しさや安心感も魅力

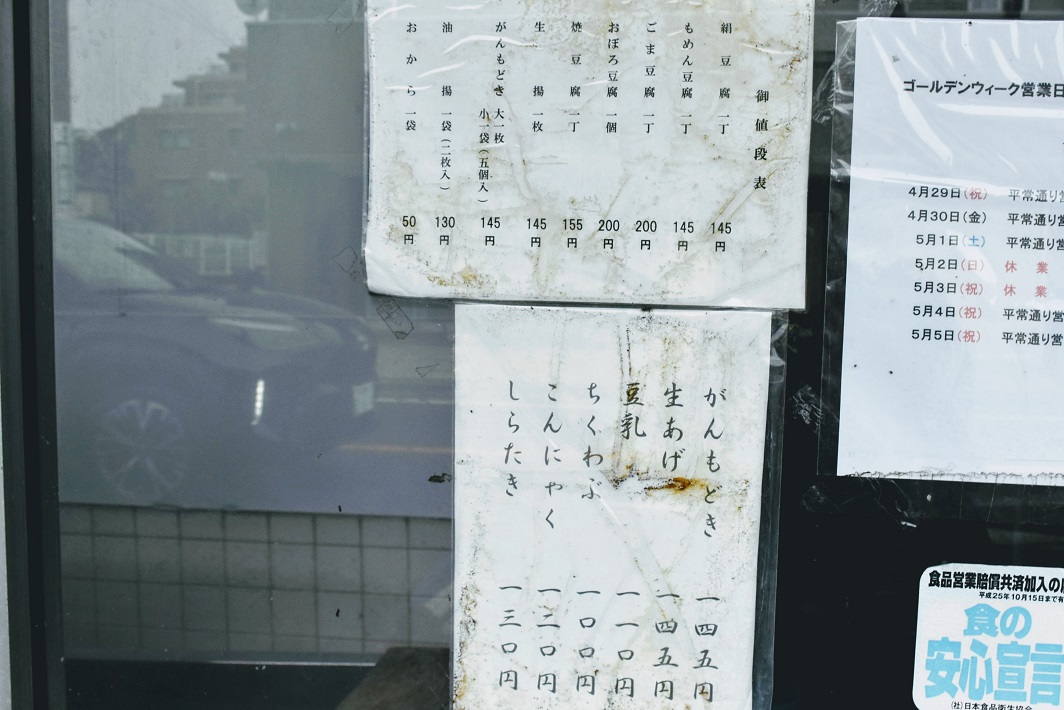

田中豆腐店で販売しているお豆腐。

絹豆腐、もめん豆腐、ごま豆腐、おぼろ豆腐、焼豆腐…

昔から変わらないメニューです。

ごま豆腐にはわさび醤油、おぼろ豆腐には醤油など、おススメの食べ方も教えてくれます。

豆腐は朝作ったらその後は作れないので、完売次第閉店になります。

お客さんは主に地元の方ですが、通りすがりで立ち寄る人や車で来る人もいるそうで、「遠いところだと印西の方から来てくれたお客さんもいた」と話していました。

昔と比べ、人通りよりも車の交通量が多くなった成田街道沿い。新型コロナウイルスの影響でさらに人通りが少なくなり、現在は閉店時間を早めて18時までの営業です。

豆腐を購入したら、「おいしいから食べてみて」とこんなにたくさん頂きました。

そんなとても気さくで優しい田中豆腐店の皆さん。生産者の顔が見える買い物は、安心感がありますし、食への意識も高まります。今までの豆腐では感じたことがない、ほんのり甘いお豆腐。私のおススメは、ごま豆腐にわさび醤油の組み合わせです。

薬円台の歴史を辿り、手間暇を惜しまない専門店のこだわり豆腐を味わってみてはいかがでしょうか。

田中豆腐店

住所/千葉県船橋市薬円台5-22-20

営業時間/10時~18時

定休日/日曜日

駐車場/無(敷地内に停められる場合がありますのでご相談ください)

アクセス/新京成「薬園台駅」から徒歩2分、「習志野駅」から徒歩12分ほど

問い合わせ/ 047-466-3651

0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)