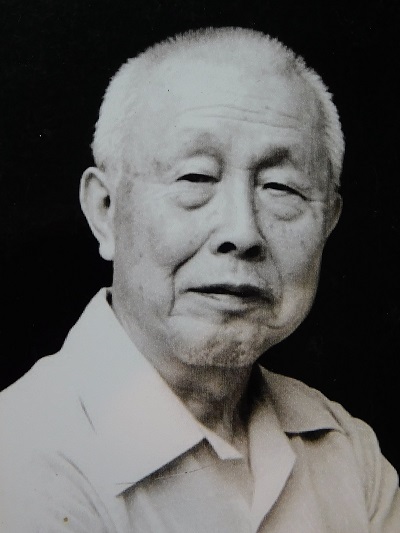

103歳で亡くなる数年前まで、数多くの女性像を作り続けた彫刻家・大須賀力(おおすか つとむ)さん。

その作品は、市川市を中心に千葉県内の駅や公園など多くの場所で、今も人々と共にあります。

こちらの記事もおすすめ

公開 2021/07/12(最終更新 2022/07/28)

F

東京生まれ。月の出ている日は必ず見つけて写真に撮りブログにアップする月大好き人間です。果物を食べながら、「この果物はどうやって生まれてきたのかな?」とすぐ考えるタイプ。ちなみにプロフィール写真は、以前記事作成のために撮影した栗の赤ちゃんです。

記事一覧へ作品制作と同時に美術界の振興にも貢献

中央図書館がある市川市生涯学習センターの前庭。

女の子が「ここで読みたい」とパパを誘って絵本を開いたのは、彫刻家・大須賀力さんが92歳の時に作った彫像「ママ…ご本をよんで」の横。

このように、大須賀さんの作品は、市川市役所の「讃市川」、市立市川歴史博物館の「時の流れ」をはじめ、鎌ケ谷・船橋・千葉市など、さまざまな場所で人々の生活風景の中に今も溶け込んでいます。

大須賀さんが市川市中山に移り住んだのは、1927年。

東京美術学校(現・東京芸大)の彫刻科2年の時。父親に頼んで敷地内の一角に、天井が高く北に高窓のあるアトリエを建ててもらったそうです。

そこで裸婦像の制作に打ち込み、大学卒業間もない32年には、帝展で特選を受賞。

内閣総理大臣賞受賞作など、その後の作品全てがこのアトリエで生み出されました。

日本画・建築など分野を超え、東京美術学校1931(昭和6)年卒業の有志で「六窓会」を結成。

中でも東山魁夷、加藤栄三の両氏とは近所に住んで交友を深め、共に戦後美術界の興隆に貢献しました。

日展では出品もしながら、審査員、評議員、参与を歴任。

美術界に彫刻の地歩を固めつつ、地元の市川市、千葉県の美術振興にも力を注ぎ、千葉県文化功労者、市川市名誉市民に選ばれました。

開けた道を真っすぐに歩き続けて

長時間立って彫像を作ることで培われた体力は、筋金入り。

「一緒に美術展のハシゴをしても、父は疲れより、良い刺激を受けた喜びが勝るような人。とにかく健脚だった」と娘の純子さんが思い出を語ってくれました。

市川市主催の「白寿記念展」でも、「95歳から体力の衰えを感じ始めたが、秋には新作を作りたい」と意欲を見せていました。

幼い頃から泥んこ遊びが好きだった大須賀さんには、作る喜びに突き動かされた103年だったのでしょう。

粘土を削ったヘラなどの跡が消されず残された大須賀さんの彫像からは、制作時の大須賀さんの心の躍動や息遣いが今も聞こえてくるようです。