八幡のやぶ知らずや真間の手児奈など、数々の有名な言い伝えが残る市川市。

今回は中山北方町に伝わるむかし話をお届けします。

公開 2021/08/19(最終更新 2022/03/09)

ショー

市川・船橋担当。主に市内の歴史、民話、建造物、イベント等の情報発信。個人的には1980年代より、東京・昭和初期の面影を撮影中。1989年銀座ニコンサロンで個展「都市観察―木造3階建てのまわりでは」、2010年オリンパスギャラリーで「トーキョー・人模様」

記事一覧へ七巻の経文が落とされた所に立つ七経塚

「市川のむかし話」によれば、鎌倉時代に若宮の法華堂で日蓮聖人の百日説法があり、村内や遠方から多くの人が集まりました。

そこに一人の美しい女性がいましたが、どこの誰だか誰も知りません。

女性は一日も休まず通い、説法を終えた日、聖人に「尊い教えをありがとうございました。つきましては、経文と法号を頂きとうございます」と願いました。

女性に異様な気を感じ聖人が水をバッと掛けると、静かな空に黒雲が巻き上がり、女性は聖人の経机の上にあった八巻の経文を奪って千束(現在の北方町)に逃げました。

白蛇だったのです!

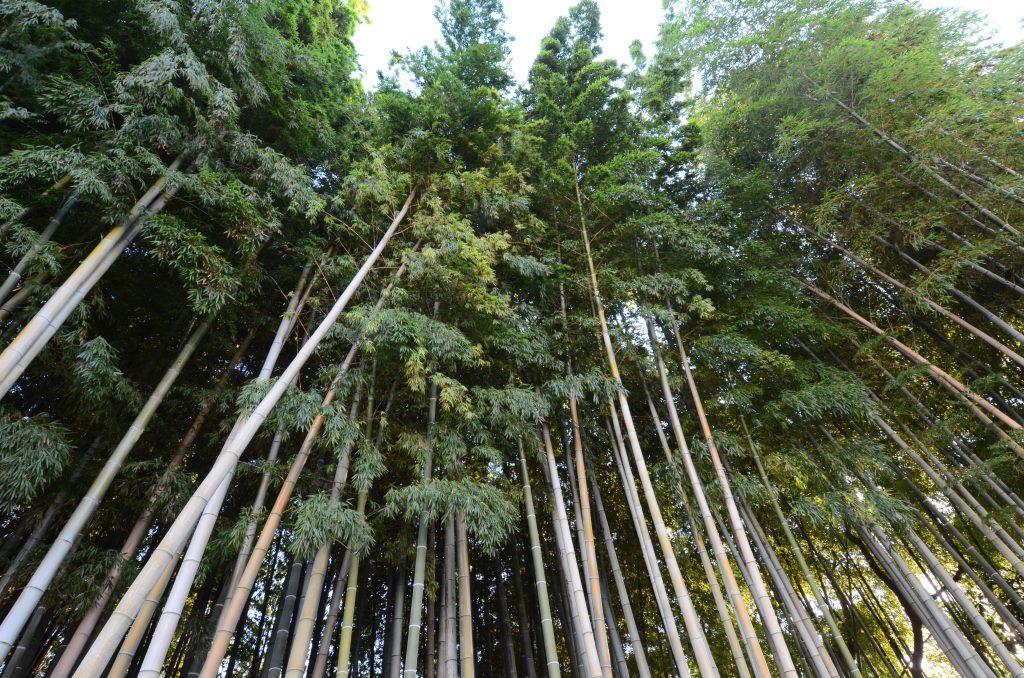

白蛇は途中所々に経文を落とし、千束池(現在の妙正池)の辺りで姿を消しました。

すると池の水面から水柱が上がり、立ち上る黒雲が。

ふと見ると、池に伸びた桜の枝には八巻目の経文が下がっていました。

聖人から「妙正」の法号を授かった白蛇は、この地に祭られました。

これが「龍経山妙正寺」の起こりといわれています。

若宮では七巻の経文が落とされた各場所に塚が立てられ、七経塚ができました。

現在塚はなく、その存在を伝える塚が妙正寺境内に移されています。

妙正池の桜の枝に掛る経文から櫻之霊場

八巻目の経文が掛けられていた桜の木の皮を煎じて飲むと、天然痘に霊験(効き目)があるとの言い伝えから、妙正寺は「櫻之霊場」ともいわれています。

民話は長い間、暮らしの中で代々語り継がれた物語。

採話した人、語り継ぐ人によって、内容が時代の中で微妙に変容する場合があります。

妙正寺境内の石碑に刻まれた「宗祖櫻之霊場縁起」に、妙正寺開創までの詳しい歴史が記されていました。

七経塚の物語は途中がやや異なり、櫻之霊場については、当時の近隣の村との関係も詳しく説明されています。

取材協力/龍経山妙正寺(市川市北方町4-2122)

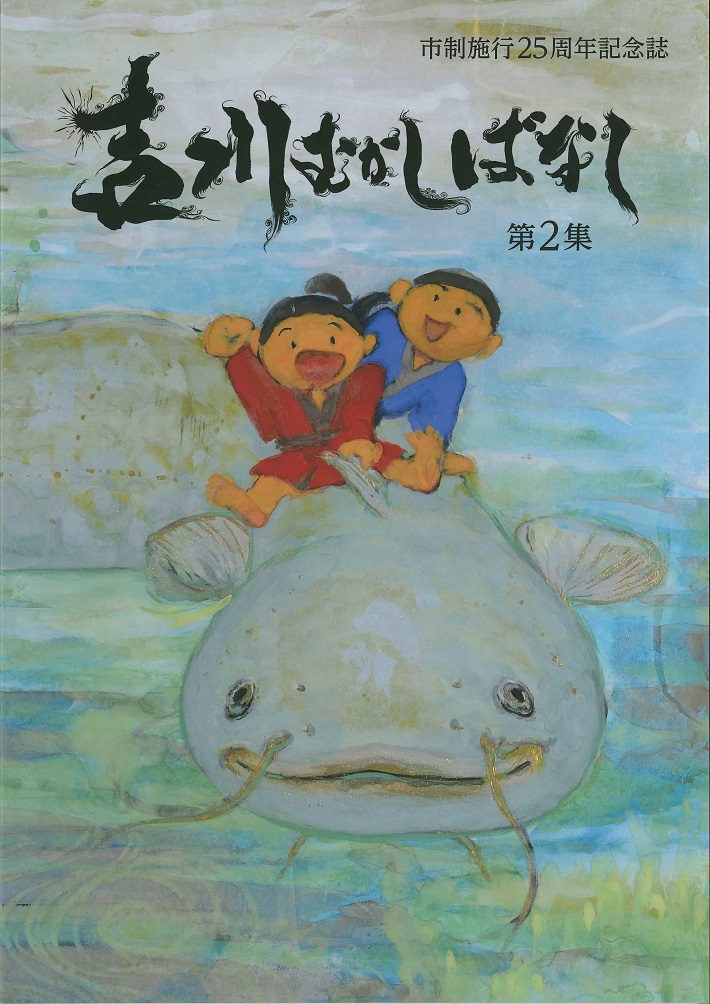

参考資料:『市川のむかし話』〔改訂新版〕(市川民話の会発行)、宗祖櫻之霊場縁起(妙正寺境内)