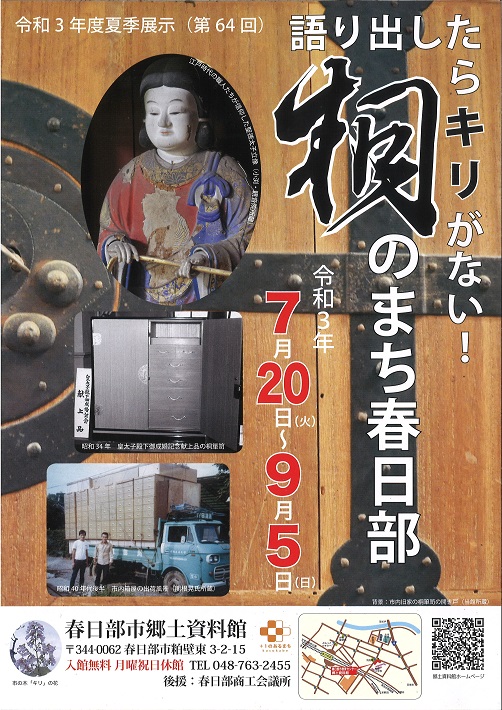

江戸時代から桐箪笥や桐小箱などの製造が盛んで、「桐のまち」と呼ばれてきた春日部。

その歴史を興味深く教えてくれる展示会が今、春日部市郷土資料館で開催中です。

公開 2021/08/01(最終更新 2021/08/02)

現上皇陛下ご成婚記念の献上品にも

春日部で桐製品が作られるようになったのは、日光東照宮造営に参加した工匠たちが、宿場町だった春日部に住みついて指物作りの技術を伝承したからという説がありますが、確証はないようです。

しかし近郷から桐材がとれて、農家の生業「指物細工」として始まり、地域に根付く産業として発展してきたようです。

桐は湿気に強く燃えにくく、軽くて丈夫。

木の直線を基調にしたシンプルなデザイン、部品の接合には木釘を使い、美しい木目を生かした温かみのあるデザインは、現代に至るまで根強く愛されています。

明治末期から大正時代にかけて、春日部周辺で桐産業に関わる人は1200人ほどいたといいます。

江戸川の舟運の発達、鉄道の開通などにより、東京への出荷が盛んになった影響も大きかったです。

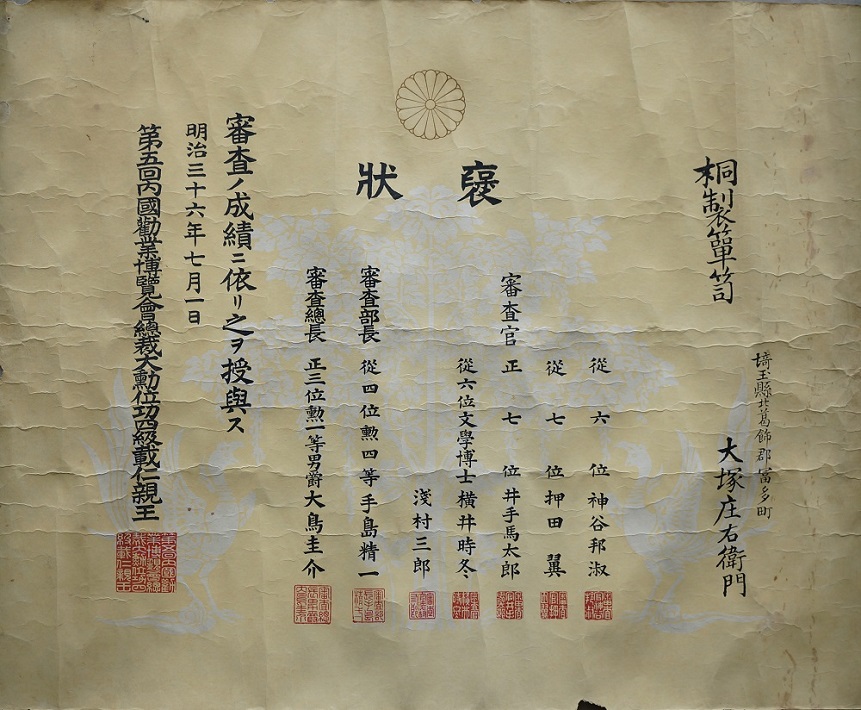

1903(明治36)年の内国勧業博覧会では、菊の御紋入りの褒状を授与されたほど。

戦後そしてバブルの時代へと移る中で「春日部の桐」の人気はますます高まりました。

1959(昭和34)年には当時の皇太子殿下(現上皇陛下)のご成婚記念の献上品に桐箪笥が選ばれました。

昭和40年代後半には、トラックに山ほど積んだ桐小箱が東京に向けて出荷される様子の写真が残っています。

昭和後期には「3日で2000万円売り上げた」「作れば作るだけ売れた」という逸話も。

秘蔵資料も豊富!夏休みの自由研究に

今回の展示では、少なくなった市内の桐箪笥職人や桐箱職人をはじめ、桐産業に関わってきた多くの関係者に聞き取り調査を続け、市民から提供された秘蔵資料や郷土資料館の収集資料も含めて、桐にまつわる郷土春日部の歴史と文化が興味深く紹介されています。

夏休みの子どもたちの自由研究の参考に訪れてみては。(取材・執筆/ひのき)

住所/埼玉県春日部市粕壁東3-2-15

会期/~9月5日(日)、午前9時~午後4時45分

料金/入場無料

定休日/月曜、祝日

電話番号/048-763-2455