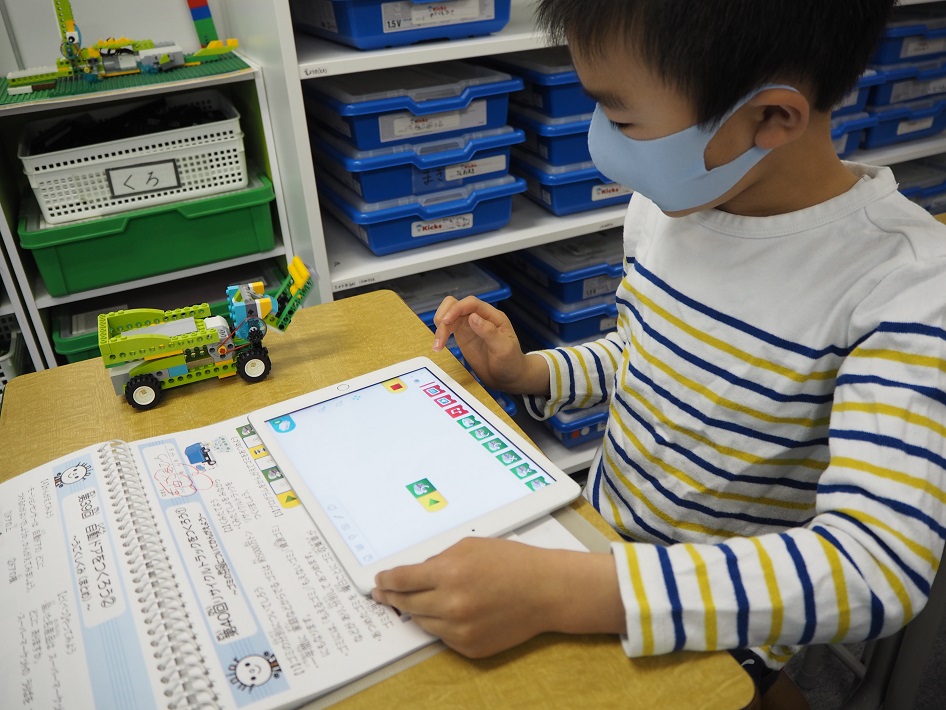

外遊びの時間が減って、ゲームやオンライン授業など、スマホやパソコンの画面を見る時間が長くなっている子どもたちに、近視・視力低下が増えています。

成長過程にある子どもの眼鏡を作るときには、どんなことに気を付けたらいいでしょうか。

お話を聞いたのは…

公開 2022/01/18(最終更新 2022/01/17)

眼科の診察を受けて 子どもの目を守ろう

幼少期の子どもの視力は「よく見える」という経験を繰り返して発達します。

裸眼視力が低下したとしても、適正な眼鏡を装用することで「よく見える」経験を積むことができます。

裸眼のまま放置したり、合わない眼鏡を使い続けたりすることは望ましいことではありません。

子どもは目のピントを合わせる力(調節力)が強いため正確な度数の測定が難しく、また自分の見え方を言葉でうまく伝えられない子も多くいます。

近視だけでなく遠視や斜視・弱視の恐れもあり、生まれつきの場合は、それが「当たり前」と思っていることも。

子どもの初めての眼鏡作りには眼科の受診をお勧めします。

成長に合わせて調整できるものを選んで

子どもの眼鏡は壊れにくい丈夫なもの、変形しにくく傷が付きにくいものを選びましょう。

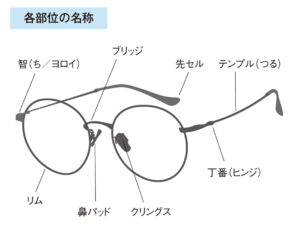

フレームはレンズのリム(枠)をぐるりと囲ったフルリムタイプなら、落としたときにレンズが破損しにくいのでお薦め。

素材では、樹脂製は折れたら買い替えですが、金属製は修理ができます。

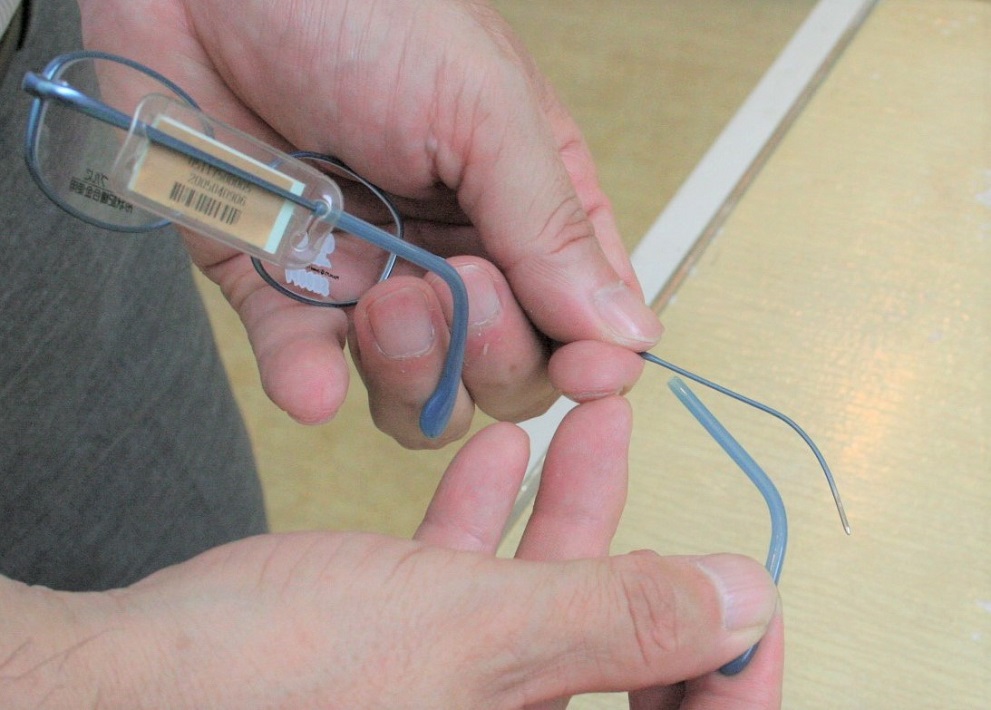

また、人間の耳の位置(高さ)には左右差があり、真っすぐ掛けるためのテンプル(つる)も金属製なら調整可能です。

眼鏡が鼻の上にしっかり納まって安定するのがベストですが、子どもの鼻は形成途中なので、クリングス(鼻あて)は調整できる可動タイプを。

レンズは軽くて割れにくいプラスチック製がお薦めです。

レンズは軽い方がいいのですが、フレームはある程度の重さがないと逆に安定しません。

バランスを見て選びましょう。

パソコンやスマホなど近くのものを見ているとき、目はピント調節機能をずっと使い続けている状態なので、とても疲れます。

子どもの目を守るためには、眼科医の診察を受けて、確かな知識と技術のある眼鏡店で作ること。

作った眼鏡はきちんと装用させること。

スマホやタブレットは見る時間を決めて、目を十分休ませるようにしましょう。

ブルーライトカット眼鏡について

2021年3月、米国眼科アカデミーが「ブルーライトが目に悪いという科学的根拠はない」「ブルーライトカット眼鏡に眼精疲労を防ぐ効果は認められない」「子どもたちにブルーライトカット眼鏡を推奨しない」と発表。

それを受けて同年4月、日本眼科学会など6団体は「小児にブルーライトカット眼鏡の装用を推奨する根拠はなく、むしろ発育に悪影響を与えかねない」とする慎重意見を発表しています。