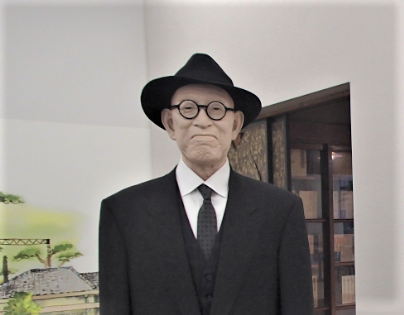

永井荷風は東京小石川に生まれ、明治・大正・昭和期に小説家、随筆家、劇作家として美を追求してきた耽美派。

その創作の場の雰囲気を味わえる一角が市川市役所内にあります。

公開 2022/04/21(最終更新 2022/04/21)

終焉の地・市川で荷風の書斎公開

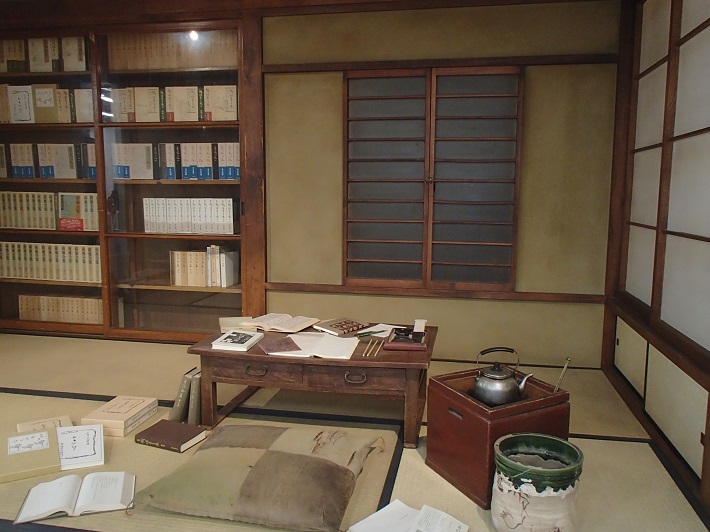

永井荷風の終焉の地である市川市八幡の旧宅に残る書斎が、市川市役所に移築再現されました。

熱海から従兄一家と市川市に1946(昭和21)年に引っ越してきた荷風は60歳代後半。

その後、亡くなる79歳まで市内を3回引っ越し、13年間暮らしています。

移築した経緯について、市文化芸術課の中能さんは「八幡の旧宅に残る6畳の書斎に度々訪れる荷風ファンがいることから、広く公開し多くの方々に親しんでもらいたいと、ご遺族が市に寄贈されました」と話します。

荷風の没後60 年以上にわたり、遺族によって大切に保存されてきたものです。

荷風の書斎については、30歳代のドナルド・キーン(鬼怒鳴門)が訪ねていて「腰を下ろすとほこりが舞い立った」と書いていますが、間もなく現れた荷風の「話しだした日本語の美しさは驚嘆するほど」と感銘を受けています。

著作『すみだ川』を英訳したので荷風には歓迎されたようです。

中能さんは「昨年12月に書斎前で、永井壮一郎さん(孫)とキーン誠己さん(養子)が面会されました。時を経て、作家たちの絆が継承された瞬間でした」と喜んでいました。

書斎には、生前使っていた本棚(オリジナル)や座り机、座布団などの荷風が愛用したもの(レプリカ)が置いてあります。

長身の荷風が火鉢で手をあぶりながら執筆している様子が目に浮かびました。

文豪の暮らしも垣間見られそう

荷風は、八幡周辺では葛飾八幡宮、カツ丼を食べたという大黒家(現在は閉店)、菅野の白幡天神社、真間川や法華経寺などへ出掛けていて、「長身で傘を持った下駄ばきの姿」の目撃情報も受け継がれています。

「まちの記憶」としても残っていくでしょう。

書斎を見学した人は「市内に暮らした荷風を身近に感じた」「改めて作品を読んでみたい」「市役所で荷風の書斎が見られるとは思わなかった」と評判も上々。

コロナ禍が終息したら、庁舎で荷風関連イベントも開催予定だそうです。(江梨)

住所/市川市八幡1−1−1