子どもの科学離れを心配する声もありますが、一方で優れた研究で大人を驚かす生徒・学生もいます。

鎌ケ谷市在住でダンゴムシの研究を続けてきた吽野(うんの)さんも、そのうちの一人です。

公開 2021/05/06(最終更新 2022/07/28)

F

東京生まれ。月の出ている日は必ず見つけて写真に撮りブログにアップする月大好き人間です。果物を食べながら、「この果物はどうやって生まれてきたのかな?」とすぐ考えるタイプ。ちなみにプロフィール写真は、以前記事作成のために撮影した栗の赤ちゃんです。

記事一覧へ小1の自由研究からダンゴムシ一筋

初めての夏休み、小1だった吽野菜々美さんが自由研究に選んだのは、身近にいてよく遊んだダンゴムシ。

名に「虫」が付くのに昆虫ではなく、エビと同じ甲殻類。

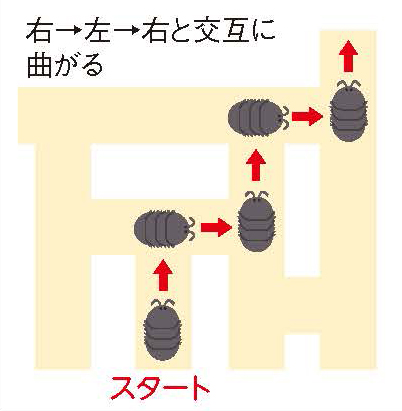

しかも、壁があると右左とジグザグに歩く不思議な「交替性転向反応」や、脳がないのに記憶力がある面白さにどんどん引き込まれました。

大好きな暗い湿った場所に1匹でいるより、嫌いな明るく乾いた場所でも仲間がいる方を好むという驚きの性質も発見しました。

一つの疑問を解くと、さらにその先に次々と疑問が湧き上がり、気が付けば9年。

変わることなくダンゴムシの自由研究を続け、鎌ケ谷市の科学作品展で小・中学校を通じ、ほぼ毎年金賞を受賞しました。

高校で科学的思考力に磨きをかけて

「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」に指定されている千葉市立千葉高校に入学後は、生物担当の吉田教諭、情報科の武田教諭の指導の下、ダンゴムシの研究をさらに進めました。

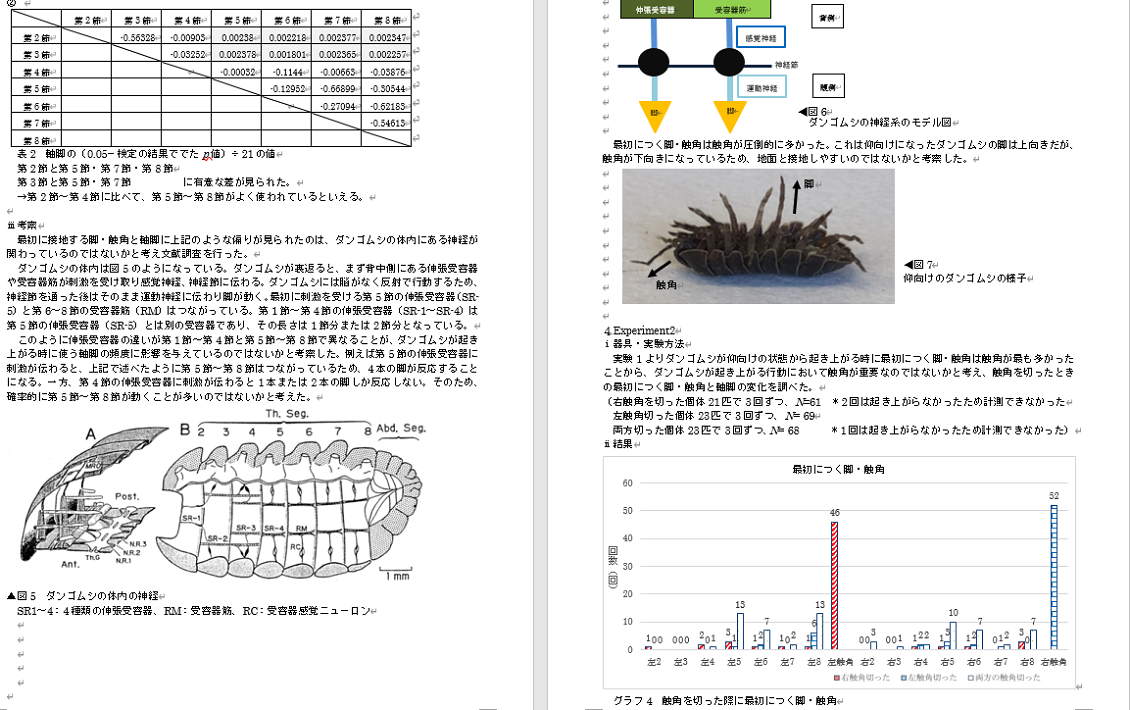

仰向けから起き上がるダンゴムシの動きに注目し、友人と2人で400匹ほどのダンゴムシを学校の飼育室で飼育。

起き上がる様子をスマホで動画撮影。

画像編集やその解析を数値化するアプリを利用し、統計学の手法も加え、精緻な実験検証を試みました。

ダンゴムシは丸まって起き上がるより、体を傾け起き上がることが多いこと、中でも触角をまず地に着け、体の中ほどの第5〜8節の脚を軸として起き上がることが多いことも分かりました。

また、触角や脚を欠損しても他の部位を使って起き上がることも調べ、転倒しても安定して起き上がれるロボットに役立てられそうだと結びました。

この科学論文は、全国のSSH校の代表生徒による発表会で、ポスター発表賞を受賞。

受験勉強をしつつも一人で挑戦した「2020高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC)」では、審査が進むたびにデータを追加して、見事に審査委員奨励賞を受賞!

この春、大学に進学した吽野さん。

さらに広い世界でチャレンジが続いていきます。